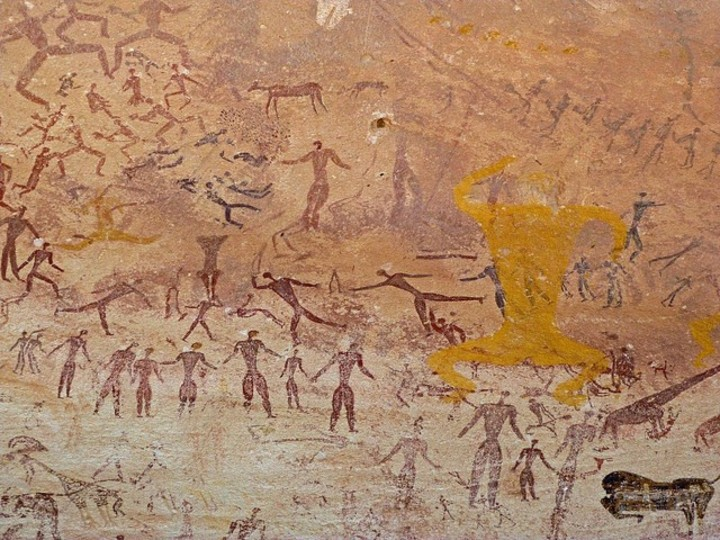

Hace unos 10,000 años, una población humana enigmática dejó su huella en la historia a través de impactantes dibujos hallados en un abrigo rocoso, en la meseta de Gilf Kebir, Egipto. Estos maravillosos retratos de un grupo de personas nadando sorprendieron a los arqueólogos y expertos, no solo por su calidad estética, sino también por la improbable ubicación de su descubrimiento en uno de los desiertos más áridos del mundo. Conocida como «La Capilla Sixtina del desierto», esta cueva ofrece una fascinante ventana a un pasado remoto, donde la interacción entre humanos y su entorno natural presenta un nuevo enfoque sobre la vida en el Sahara hace miles de años.

Los dibujos en la cueva inicialmente se interpretaron como representaciones de almas flotantes en un océano ancestral, de acuerdo con creencias antiguas de la región. Sin embargo, el hallazgo de jirafas y antílopes junto a estas imágenes condujo a la hipótesis de que el área alguna vez fue un oasis habitado por humanos que disfrutaban de un entorno rico en vida salvaje. Esta teoría fue reforzada en 2007, con el descubrimiento de un lago subterráneo colosal, que una vez cubrió más de 30,000 km², sugiriendo que el Sahara experimentó un periodo conocido como el Sahara verde, donde la vida florecía gracias a sus aguas cristalinas.

El misterioso oasis de Zerzura, buscado incansablemente por personajes históricos como el conde Ladislaus de Almásy, revela una intrigante conexión con el hallazgo de la cueva de los nadadores. Almásy, quien se convirtió en un ícono cultural tras la publicación de la novela «El paciente inglés», dedicó su vida a la exploración del desierto. Aunque nunca encontró el legendario oasis, su descubrimiento en 1933 de las pinturas rupestres proporcionó una nueva perspectiva, ya que proponía que los antiguos habitantes del Sahara convivían en un entorno vibrante. A pesar del escepticismo inicial, sus intuiciones han sido respaldadas por hallazgos recientes que evidencian un pasaje histórico de cambio ambiental y cultural.

La búsqueda de los creadores de estas imágenes ha conducido a un avance significativo en la genética ancestral. Un equipo internacional ha estudiado los genomas de dos momias de 7,000 años de antigüedad de Takarkori, cercanas a la meseta de Gilf Kebir. Estas antiguas muestras, correspondientes al periodo del Sahara verde, sugieren que sus pobladores podrían ser los mismos artistas que plasmaron los frescos en la cueva. Los análisis genéticos revelan una línea humana que se separó en el momento en que nuestro linaje comenzó a expandirse fuera de África, lo que nos invita a replantear la narrativa sobre la migración y el contacto humano en esta región clave de la prehistoria.

No obstante, la historia del Sahara verde y de sus antiguos habitantes se ve amenazada por la presión humana actual. La popularidad adquirida por la cueva desde el estreno de «El paciente inglés» ha traído consigo un aumento preocupante en el turismo, lo que ha llevado a un deterioro casi irreversible de esta joya arqueológica. A medida que el interés por el pasado crece, también lo hace la necesidad de preservar estos vestigios de nuestra historia. La mezcla de magia, poesía y legado cultural que existe en el desierto se convierte, tristemente, en otro eco de nuestra irresponsabilidad hacia el patrimonio que debería unir a las generaciones presentes y futuras.